Hola, mis queridos lectores. Gracias al blog de nuestro compañero Quiero crear un Blog, he seguido sus consejos para adquirir un dominio. Y aquí lo tengo.

A partir de ahora, el enlace a mi blog será http://www.escritosdepesadilla.com

Durante tres días, aún funcionará mi antiguo enlace de blogspot, para luego redireccionarse a mi dominio. El problema que hay es quien quiera hacerse seguidor de mi blog, dicha disponibilidad sólo se ofrece en mi nuevo enlace, pues esta opción no aparece ya en el de blogger.

En fin, un lío que espero quede subsanado pasado el plazo de los tres días.

A todos os deseo una “ingrata” e “incómoda” estancia en mi nueva mansión demoníaca, ja ja.

Mes: enero 2010

FREAK (un fenómeno de circo) Escena primera

Hoy publico un relato de dos capítulos. Tengo que reconocerlo. FREAK es un escrito al que como propietario de este pequeño rincón de sobresaltos traicioneros, je, je, le tengo un cariño muy especial. Lo escribí en su momento tomándolo como si pudiera ser la base de un capítulo de una serie de terror americana. Espero que degusten su lectura, y se posicionen a favor o en contra de las desventuras del cariñoso protagonista de

FREAK.

FREAK

(un fenómeno de circo)

(I)

Escena primera

La feria es de cuarta categoría. Bueno. Eso es lo que pensaba yo. Me encontraba en un estado lamentable, la ciudad estaba en fiestas y andaba vagando de aquí por allá como un transportista extranjero sin GPS. Este año los señores del ayuntamiento habían recortado gastos en el presupuesto de actividades, y se habían conformado con concederle la licencia a un empresario de un país del este de Europa. Se encargaba de aportar su circo propio, amén de unas cuantas atracciones de feria. Yo siempre había detestado el circo. Más que nada por el olor que desprendían las bestias. Nunca he sido un fervor seguidor de las piruetas simpaticonas de los animales adiestrados a golpe de látigo y zanahoria. Soy así de raro. En cambio las casetas de los fenómenos y las atracciones de espejos y de terror sí que concitaban mi atención. Me divertía atrapado entre laberintos de espejos donde se reflejaba mi perversa personalidad en varios clones sonrientes. Y atravesar montado en una vagoneta por los vericuetos aterradores del castillo fantasma del doctor Dolor era ya el no va más para mi sentido gusto del morbo.

Así que medio borracho, me fui recorriendo las barracas y para mi disgusto, no hallé más que atracciones propias para niños menores de diez años. No había ninguna creada para el deleite de los adultos. Un timo. Una estafa. Mi humor se puso denso y destemplado. Me apetecía agarrar al dueño de toda esa colección de baratijas y emprenderla a patadas contra el paquete de su ingle hasta dejarle caer desvanecido en un ovillo. Si hubiera dispuesto de una tea, toda esa patética feria hubiera ardido por los cuatro costados, clientela incluida. La bebida… Estaba dejándome influenciar por sus efectos nocivos. Sería mejor abandonar el recinto. La gente chillaba y se reía, y mi dolor de cabeza iba en aumento. Estaba a punto de irme, cuando alguien me asió por el codo de mi brazo derecho.

– No se marchará así, señor. No al menos sin ver una atracción – me dijo un ridículo gordinflas vestido de maestro de ceremonias. Hasta llevaba el sombrero de copa sobre la azotea del cráneo.

– Menuda diversión tiene aquí, amigo. Un circo aberrante y cuatro tonterías para los mocosos más tontos del barrio – le dije con acritud. Hipé en frente de su orondo y grasiento rostro. El tío estaba sudando dentro de su aparatoso traje como un cerdo bien cebado.

Se me quedó mirando con cara de no comprender nada.

– Usted trae toda esta porquería desde Mesopotamia – le critiqué con desdén.

– Albania, señor.

– Eso queda en Europa.

– Así es, señor. Y me es justo decirle que nuestra caravana tiene una reputación de alto nivel en buena parte del continente.

– Pero aquí estamos en América, amigo. Y qué quiere que le diga. Su circo y el resto de su feria me parece pura bazofia.

– Ajá. Discrepo de su opinión, pero en América hay democracia.

– Eso mismo.

– Y como hay democracia, tiene cabida tanto su opinión como mi maravilloso espectáculo.

Me estaba hartando de tanta cháchara con ese payaso. Me libré de su apretón y continué dando tumbos con la bebida dominando mis impulsos. Joder, ese albanés no me conocía bien. Si supiera lo cabrón que llego a ser, ni se hubiera dignado en dirigirme la palabra. Con lo fácil que resultaba atarle en la silla del sótano de mi casa y sacarle los dientes uno a uno con unas tenazas. Le salvaba que me encontraba borracho perdido. Si no otra patética víctima anónima que iba a sumarse a mi depravado juego solitario del torturador y su presa. Ya no sé ni cuántos cuerpos llevo sepultados bajo el piso del sótano. Deben de ser ya una docena. No está mal para llevar simplemente un año con mi diversión infernal.

Continué andando en eses, cuando percibí que alguien correteaba detrás de mi estela. Me volví y el inmenso dueño de la barraca me alcanzó casi con la lengua fuera. Estaba opulento. Mucha carne para ser diseccionada con el filo de un buen bisturí de cirujano. Tardó unos segundos en recuperarse del esfuerzo de la carrera.

– Es una pena que decida marcharse, señor.

– Déjeme ir a mi bola, amigo. Si no lo hace, lo más probable es que lo lamente luego – le corté poniendo mi característica mirada que helaba la sangre en todo aquel que se pusiera pesado conmigo.

El hombre se quedó quieto por un momento. Luego fue sonriendo.

– Usted es perfecto- dijo encantado con mi pose.

– ¿A qué se refiere?

– Digo que usted es perfecto para mi espectáculo.

Y dicho y hecho extrajo un arma de esas que al disparar descargan una serie de corrientes eléctricas para inmovilizar a los presos en ciertas cárceles del estado. El caso es que me apuntó de maravilla y consiguió que perdiera el conocimiento entre fuertes espasmos de dolor.

El circo y el resto de su negocio es albanés. Desconozco en qué parte de Europa queda ese condenado país. Sólo se que en lo que a mí me atañe, su dueño es un sujeto muy peligroso para la sociedad en que vivimos. Más o menos cómo lo soy yo.

Desperté mucho más adelante sin derecho a replicar ninguna de sus órdenes. Para algo me había sido arrancada la lengua. Y las orejas. Y la nariz. Mediante el efectivo uso de la morfina, y unos ásperos conocimientos de cirugía plástica, el dueño del espectáculo modificó mi rostro tornándolo irreconocible incluso para mí mismo. Me convirtió en un fenómeno de circo. Un ser aberrante y deforme, que sufría las pesadas bromas de tres payasos sádicos e inclementes. Vivía encerrado en un carromato insignificante, con barrotes en las ventanas y con la puerta cerrada bajo llave. Este era mi nuevo destino. Las pocas veces que conciliaba el sueño, era para tener horribles pesadillas en las cuales los espíritus de mis víctimas del sótano acudían a mi encuentro para regocijarse de mi situación actual.

Mi abuelo paterno solía decirme a veces las vueltas que daba la vida.

En eso tenía toda la razón.

De carcelero he pasado a prisionero.

De torturador a la persona torturada.

De depredador a presa.

La última diferencia entre mis víctimas y yo es que ellas ya estaban muertas mientras yo me mantengo aún vivo.

Me levanto para aferrarme a los barrotes de mi prisión rodante.

¿En qué me he convertido?

Antes por mi condición de asesino en serie sin remordimientos de ningún tipo pudiera ser merecedor de la pena capital. ¡Pero y ahora! No me queda más consuelo que esperar mi oportunidad. No mi ocasión de escape. Si no la simple posibilidad de tener a mi alcance el cuello de triple papada del dueño de la compañía para rebanárselo de oreja a oreja con un afilado cuchillo. Hasta que ese momento llegue, he de conformarme con mis penurias de Monstruo de La Cabeza Lisa.

La entrada sólo cuesta doce dólares.

Pasen y vean, señores…

Verán que el “show” vale la pena.

FREAK (un fenómeno de circo) Escena segunda

Escena segunda de tan magna representación teatral. Subamos el telón y continuemos con las desventuras de nuestro entrañable protagonista. Vivamos sus peripecias en el circo más demoníaco que pueda existir en el mundo del espectáculo. Es tiempo de pasarlo mal, mis estimados lectores. Y por favor, eviten atragantarse con los cacahuetes salados. El presupuesto no nos llega para disponer de un equipo mínimamente necesario de primeros auxilios, JA JA JA.

Y ahora… silencio.

FREAK

(un fenómeno de circo)

Escena segunda

No tengo más el don de la palabra. Tan solo puedo soltar gruñidos abyectos por la falta de mi lengua. Mi rostro es una pura máscara de horror chinesca. Sin orejas. Sin nariz. Con la cabeza afeitada. Al principio me maquillaban como si fuera un payaso esquizofrénico surgido de una pesadilla de gin tonic con barbitúricos. Con el tiempo ya me fui acostumbrando a hacérmelo yo solito delante del espejo de mi camerino. Mi camerino estaba dentro mismo de mi prisión rodante. Y mi espejo era un pequeño trozo roto perteneciente a uno mayor que seguro que le habría traído no siete, sino un millón de años de mala suerte al dueño del mismo. Ojala que ese dueño fuese Basilio. Así se llama el gran maestro de ceremonias de la TROPA CELESTE. Y así se hace llamar su circo majestuoso y las atracciones que lleva a cuestas por buena parte de Europa y del continente americano. Las atracciones eran insufriblemente infantiles. ¿Para qué iban a resultar interesantes para los adultos, si la verdadera atracción era el propio circo? Un circo maquiavélico, donde los protagonistas eran seres deformes y caricaturescos saltando de trapecio en trapecio, fustigando a leones famélicos y carentes de toda cola, lanzando cuchillos afilados a la bella Marta, lo único agradable de ver en toda la “trouppe”, y rematando faena, el número de los payasos poseídos por Satanás persiguiendo sin parar al Monstruo de la Cabeza Lisa con el fin de masacrarle a porrazos con auténticos bates de béisbol.

Por cierto, yo soy el Monstruo de la Cabeza Lisa.

Basilio no me conoce bien. Cuando me atacó con el táser en mi ciudad natal con el objeto de convertirme en lo que ahora soy y en servirse de mis atractivos cara a la galería, jamás pudo sospechar que nos habíamos unido dos seres de lo más despreciables. Yo era por aquel entonces un asesino en serie sádico y cruel. Me encantaba mantener a mis víctimas inmovilizadas en una silla en el sótano de mi casa por horas interminables, inflingiéndoles todo tipo de torturas con objetos afilados, hasta que llegado el momento me aburría y decidía acelerar el proceso. Luego quedaba echar mano de la pala. De hecho en apenas un año disponía de un bonito cementerio bajo el suelo del sótano. Allí reposan los restos de una tal Anna. La osamenta de un tío cretino que vino a venderme un seguro del hogar a todo riesgo. La bicicleta de la repartidora de prensa matutina del barrio con su dueña, evidentemente. En fin. Eso era yo. Un despiadado, frío y calculador asesino. Hasta que a un estúpido dueño de una compañía ambulante albanesa se le ocurrió la brillante idea de secuestrarme para formar parte de su insufrible elenco de fenómenos de circo. Y sin contar con mi asentimiento. Y como me había dejado mudo, indocumentado y alejado de mi entorno familiar, si es que acaso yo lo tuviera, porque mis padres me detestaban y vivían al otro extremo del país, el bueno de don Basilio se había pensado que con el paso del tiempo ya no iba a tenérsela jurada, y que iba a terminar por adaptarme a su peculiar tropa de aberraciones andantes y parlantes. Craso error.

Llevaba un año colaborando de manera desinteresada en el dichoso numerito de los payasos satánicos, y poco a poco el maestro de ceremonias fue bajando de manera peligrosa la guardia. Se ve que tenía alguna clase de remordimiento respecto a lo que me había hecho, y como veía que El Monstruo de la Cabeza Lisa estaba ejecutando su labor diaria con todas las ganas del mundo que podía hacerlo una persona raptada y mutilada a las órdenes de su brutal captor, decidió que era hora que yo dejara de vivir y de trasladarme en el interior de la prisión andante. Me encontró acomodo en la caravana de un tipejo que tenía aspecto de reptil y que ejercía el número del hombre bala. Jamás quise interesarme si el tal Basilio le había rebautizado bajo una lluvia de ácido para conferirle a la piel ese aspecto tan granulado, así que estuvimos conviviendo ambos en buena paz y armonía, porque del mismo modo a él le importaba un pepino el modo en que yo me había quedado sin habla, sin nariz y sin orejas.

Con el paso del tiempo, me fui convirtiendo en uno más de la compañía y podía ya merodear a mis anchas por toda la zona de acampada. Y para mi sorpresa, una mañana don Basilio me concedió permiso para ir de excursión a la ciudad donde nos correspondía por esas fechas de la gira de verano.

Mi mejor amiga era la encantadora y majestuosa Marta. La muchachita que se afanaba en todas las funciones del circo a eludir los lanzamientos de cuchillos por parte de Sanabrio, el Duende de la Doble Chepa. Mediante mi escritura sobre un programa de fiestas de la localidad pude invitarle a que fuera mi adorable acompañante. Y Marta, cuyo corazón es de oro, aceptó de muy buen grado.

Más tarde, cuando volvimos ya de la excursión, me dirigí acompañado de mi colega de cuarto, el hombre con aspecto de reptil, hacia la caravana que hacía de oficinas del dueño albanés. Don Basilio abrió la puerta con desgana. Raramente aceptaba visitas de sus empleados en su despacho.

– Vaya. Don Feo y don Escamoso. ¿Qué se os ofrece por aquí? – nos trató de inicio con desdén.

Evidentemente yo no podía articular ni media palabra. Pero eso no importaba. Reptil estaba bien aleccionado sobre lo que tenía que decirle al puerco seboso de don Basilio.

– Cierre el pico, y quédese sentado en su silla – le ordenó Reptil.

– ¿Cómo? – Basilio hizo la intención de incorporarse, pero mi compañero le convenció de lo contrario con la exhibición de un machete.

– Está bien, muchacho. No te exaltes. Tengamos la fiesta en paz. Si queréis algo de dinero suelto para tomaros una coca cola, id a la taquilla y que os de Adela unos cambios. Decidle que vais de mi parte.- continuó diciendo para tratar de convencernos de no cometer una tontería.

El maestro de ceremonias esbozó una sonrisa nerviosa. No se esperaba que me fuera a acercar yo con una preciosa cuerda de nylon. Para cuando quiso resistirse, ya estaba con el lazo colocado entre su barriga y el respaldo del sillón. Lo demás fue dar vueltas a su alrededor hasta inmovilizarle por completo.

Su rostro se tornó iracundo. Estaba claro que esa situación no le agradaba lo más mínimo.

– ¿Qué hacéis, pareja de desgraciados? ¡Soltadme os digo! ¿O es que acaso queréis que os arregle un poco más vuestra fachada de actor de Hollywood?

Pataleó sentado y tironeó de la cuerda, pero los nudos que le había aplicado eran de los más eficaces contra todo tipo de escapismo. Hasta Houdini las hubiera pasado canutas con mi técnica de creación de nudos marineros.

Le puse un buen trapo en la boca, y así estuvo bien calladito. Con un gesto le indiqué a Reptil que se ocupara de vigilarlo mientras yo me dirigía al ordenador de sobremesa. Estaba encendido. Busqué la página Web del banco donde don Basilio tenía depositado todos sus bienes financieros. Esta información bendita se la debía a Marta, que por algo pasó alguna que otra velada lujuriosa con nuestro amigo el mantecas. Estaba todo introducido, menos la contraseña particular. Miré al empresario albanés. Reptil adivinó mis intenciones y se encargó de quitarle la mordaza.

– ¡Cabrones! En cuanto me suelte os voy a despellejar vivo en una tinaja de aceite hirviendo – bramó, con el rostro rojo de furia.

Reptil se encargó de tranquilizarle con el apoyo del filo del machete bajo su triple papada.

– Dinos la contraseña de acceso a tu cuenta – siseó Reptil.

– Me cago en tu madre…

– Será la última vez que te lo pida – le amenazó Reptil, apretando el filo contra los pliegues de grasa de su garganta.

El maestro de ceremonias de TROPA CELESTE nos confío la contraseña en un susurro desesperado. Me encargué de teclearlo en el campo de la pequeña ventana de acceso a su cuenta.

Una vez conseguido esto, todo lo demás fue coser y cantar.

Abandonamos la caravana un cuarto de hora después. Estuve divirtiéndome todo ese rato con la proliferación de grasa del empresario. Con un simple punzón de zapatero se consiguen un montón de perforaciones en un cuerpo humano antes de condenarlo a la muerte más sádica posible. Seguía llevándolo en mis genes. Llevaba casi año y medio sin haber asesinado a nadie. Fue una especie de liberación mental. Un anhelo recuperado de nuevo.

Los dos dejamos el complejo circense para dirigirnos a la ciudad. Quedamos citados con Marta en un local de comida rápida. Mi amigo Reptil estaba muy desconfiado. Pensaba que la chica nos la iba a jugar en el último momento. Le aseguré por gestos que ella era la persona en la que más creía de toda mi vida. Llegó con media hora de retraso. Acarreaba consigo un maletín de piel. Estaba muy sonriente. Dios. La chica te podía derretir con su simple sonrisa. Y sentándose, nos enseñó el contenido del maletín. Dentro del mismo había un montón de fajos de billetes de cincuenta euros. Una cantidad total de cien mil euros. La recaudación de la semana que llevábamos en la ciudad. Lloré emocionado.

Esa mañana que fui acompañado de Marta a la ciudad, fuimos a un banco y abrimos una cuenta a nombre de ella. Y a esa cuenta fue donde yo transferí buena parte de los ahorros del dueño del circo y del resto de atracciones de la feria.

Los tres juntos nos fundimos en un único y noble abrazo.

El camarero nos miraba de refilón.

Su expresión lo decía todo.

Cómo diablos podía tamaña belleza estar relacionada con dos fenómenos de circo como el Reptil y yo.

Ay amigo, eso mejor te lo explicaría yo con pelos y señales en un oscuro sótano acompañado de cuerdas y cuchillas de afeitar…

El sueño de Dandy

Rebuscando en el baúl de los recuerdos, he dado con una fotografía descolorida y que data de unos cuantos años. Simplemente poneros al corriente, mis estimados lectores de Escritos de Pesadillas, que me hallo en el ático de la casa de Dandy. Esta vivienda tiene su leyenda negra, que no viene al caso. Pero echadle un vistazo a la instantánea. En ella aparece el orgullo de la familia. Un niñito de ricitos rubios y sonrisa adorable. Qué ternura de querubin. Lo malo es que con el paso de los años, estas criaturas crecen y adquieren malos hábitos. Y muy en especial el caso que nos contempla.

– No te comas las uñas. Vas a morir de todas formas – siseó la voz cavernosa cerca de la puerta del armario ropero.

Dandy estaba temblando de pies a cabeza. Quería sollozar entre hipidos de tristeza y desesperación. Era un niño de sólo siete años, y aquel extraño que había llamado al timbre de casa acababa de asesinar a su padre y a su madre con un bate de béisbol con la punta rematada por clavos de dos centímetros. Su locura fue irrefrenable, convirtiendo el vestíbulo y parte del salón en una especie de matadero, salpicando las paredes y el mobiliario con la sangre de sus queridos padres.

– Sal, cachorrito. Satanás te reclama. Eres su piñata. Y como tal, se te ha de sacudir de lo lindo hasta que revientes…– continuaba la voz, justo ya al otro lado de la puerta.

Dandy notó la humedad deslizándose por los muslos. Se había hecho pis por el miedo que le embargaba.

De repente la puerta quedó abierta del todo.

Una figura oscura escrutó su presencia encogida entre la ropa colgada de la barra del armario ropero. El bate aferrado entre los dedos de ambos manos.

– Te llegó la hora, pequeñajo. Ven con la Muerte – le saludó aquella bestia inhumana.

Cuando Dandy miró fijamente a los ojos del psicópata, perdió el conocimiento.

Todo se volvió negro.

Oscuro.

Sus cinco sentidos fueron anulados.

Dejó de sentir todo.

Le llegó la Nada.

– ¡Despierta! Dandy. El reverendo Morrow viene para tu última confesión – le despertó de su sueño profundo el guarda de prisiones Al Cupino.

Dandy se incorporó lentamente de su catre hasta sentarse.

La puerta de su celda quedó abierta un instante de manera automática, controlada desde el ordenador central de la prisión.

Un sacerdote de avanzada edad entró en su compartimento individual.

Dandy lo miró con infinita devoción.

– Hijo mío. ¿Hay algo de lo que te tengas que arrepentir antes de afrontar tu destino? – fue una de las preguntas del cura.

Dandy miraba las palmas callosas de sus dos manos.

Aquellas que veinte años atrás portaron un bate de béisbol.

– Aún diciéndoselo, padre, no eludiré la muerte – dijo resignado.

– Me temo que no, hijo mío.

Dandy confesó sus pecados. Desde los más veniales, hasta el más grave.

Este último hacía referencia a la fatídica noche en que se le cruzaron los cables, acabando con la vida de sus propios padres.

– Que Dios Todopoderoso te perdone todas tus faltas, hijo mío – culminó el reverendo en un susurro.

Dandy tenía los ojos llorosos.

Le temblaba el labio superior.

En el sueño era sólo un niño.

Daría cualquier cosa por entrar en aquella ensoñación y decirle a la silueta que portaba el arma mortal que dejara en paz a sus padres, que no les hiciera daño.

Que no deseaba luego ser una persona mayor encerrada en la galería de los condenados a la pena capital.

Sus lágrimas desbordaron las comisuras de los ojos.

Se dejó consolar apoyándose sobre el hombro del religioso.

Dandy, Dandy.

Era un diminutivo infantil.

Y él ya tenía cincuenta años.

Aquél sueño solo sería alcanzable cuando le fuera aplicada la inyección letal.

Entonces volvería la misma sensación de oscuridad.

De duermevela…

Dandy,

Dandy,

era su canción de cuna.

Después tocaba dormir para siempre.

La risa enfermiza

Bueno, tengo una admiradora que tiene una risa espontánea cuando le da. Es por ello que este minirelato va dedicado a Nikkita. Desde luego, no creo que logre conseguir carcajadas con el terrible argumento que en él expongo. El personaje principal del relato es un pelín controvertido cuando le da por reírse. Y el caso es que no le importa causar extrañeza en los demás cuando se troncha a mandíbula batiente. Desde luego, el empatizar con el vecindario no va con Edgar.

La risa no mitiga el dolor. Su presencia en todo tipo de comportamiento altamente inestable es síntoma de locura e irracionalidad.

La risa no mitiga el dolor. Su presencia en todo tipo de comportamiento altamente inestable es síntoma de locura e irracionalidad.

Es un concepto que lo llevo claro desde hace meses.

Me presento. Soy Edgar Nails, y llevo medio mes fuera de la institución mental de Gillmore, en la cual estuve internado cinco años. Aparentemente estoy más sano. Pero me sigue perdiendo la risa.

Un ejemplo.

Si coges cualquier odioso animal doméstico, pongamos un gato. Encima que pertenezca a la venerable anciana vecina de la casa de al lado. Ella está sentada en su mecedora, tomando el sol, pues es el mediodía y la mujer ya tiene sus añitos. Echa de menos a su mascota. Está preocupada y la llama en voz alta por su ridículo nombre de “Pusquis”. Llegado ese caso de extrema desazón, le visita un mocoso de doce años. Lleva una caja de cartón del tamaño de poder contener una televisión de quince pulgadas. Es un crío conflictivo de unos vecinos cercanos, al que le he pagado quince dólares por entregarle la caja a la mujer mayor. El crío se marcha, mientras la mujer abre la caja sin levantarse de su mecedora. La tiene colocada sobre el regazo.

No tarda en quedarse petrificada por el horror. Su rostro ajado se descompone. Empieza a percibir funestas palpitaciones nerviosas en la frente y el pecho.

Dentro de la caja están los restos de su añorado gatito pasados por la picadora.

Primero lo fui troceando cachito a cachito con un machete, hasta luego dejarlo de esa manera más desmenuzado.

Y yo me río.

Ja ja ja ja.

La mujer está al borde de un colapso. Tiene la dichosa fortuna que su nieta está en casa, y al verla tan desmejorada, sin reparar aún en el contenido de la caja, llama a urgencias.

La ambulancia no tarda en llegar. Quince minutos.

En cuanto entran los enfermeros, disimuladamente me arrimo al vehículo y en un periquete rajo dos de las ruedas de un mismo lado con una navaja multiusos que siempre llevo encima.

Al poco salen los enfermeros llevando a mi vecina sentada en la camilla plegable y con una mascarilla de oxígeno. Están tan preocupados por el estado de la señora, que en ningún momento se fijan lo desinfladas que están las dos ruedas que he acabado de acuchillar con saña. Cuando la montan en la parte trasera y empiezan a marcharse del vecindario, la ambulancia sale descontrolada al llevar el lado derecho en llantas vivas. Frena deprisa y corriendo, chocando frontalmente con un árbol. Los de la ambulancia se bajan maldiciendo al ver que alguien les ha hecho una gamberrada execrable. Abren las puertas traseras, inquietos por la salud de la anciana.

Cuando percibo que comentan que la están perdiendo…

me río.

Ja ja ja ja

Es una risa trastornada, pero no puedo remediarlo.

Un vecino me mira extrañado.

No entiende que me esté dando un ataque de risa.

Tampoco le tengo que dar explicaciones.

Hay risas alegres.

Risas tontas.

Y risas malsanas.

La redención de Donovan

En los tiempos actuales, quedarse sin empleo es motivo de frustración, de pérdida de autoestima, desencadenante de rupturas familiares, y más si esto sucede a ciertas edades donde cualquier lumbrera de recursos humanos considera demasiado mayor para el puesto a cualquier candidato a partir de determinada edad cercana a los cincuenta. Donovan vivirá el ingrato sabor del paro, la autodestrucción y el deseo de mandarlo todo al quinto demonio, aunque siempre quedan segundas oportunidades inesperadas que el destino depara de vez en cuando. Y cuando te toca el premio, no queda más remedio que ir a cobrarlo.

En los tiempos actuales, quedarse sin empleo es motivo de frustración, de pérdida de autoestima, desencadenante de rupturas familiares, y más si esto sucede a ciertas edades donde cualquier lumbrera de recursos humanos considera demasiado mayor para el puesto a cualquier candidato a partir de determinada edad cercana a los cincuenta. Donovan vivirá el ingrato sabor del paro, la autodestrucción y el deseo de mandarlo todo al quinto demonio, aunque siempre quedan segundas oportunidades inesperadas que el destino depara de vez en cuando. Y cuando te toca el premio, no queda más remedio que ir a cobrarlo.

Relato dedicado a la memoria de Miguel Angel Larrainzar Eugui

1.

Donovan Sadley sabía que había malas personas en el mundo. De hecho, de no haberlas, las grandes calamidades en forma de guerras y demás actitudes violentas nunca hubieran existido en los anales de la historia. Ni las depravaciones más abyectas.

Donovan era una persona normal. Algo cabezota y renegón, defectillos que nunca le habían acarreado problemas de ningún tipo, ni en su matrimonio, sus relaciones sociales y mucho menos en el trabajo. De hecho llevaba quince años ejerciendo de jefe de mantenimiento de las oficinas Sarronds, en Búfalo, la capital del estado de Nueva York. Su trabajo era lo debidamente valorado por los administradores del edificio, y él mismo se sentía realizado en cierta manera. Era una forma de superar su anodino matrimonio. Elsa, su mujer, nunca quiso tener hijos. Siempre había utilizado el método anticonceptivo en el útero, conocido como DIU . Llegó a utilizar dos de ellos en su vida fértil. Ahora ya no lo precisaba. Ella tenía casi los cincuenta. Cinco años menos que Donovan. Con el tiempo, la rutina se había asentado en su relación, y si se mantenían juntos, era más que nada por el egoísmo del dinero. Elsa era la secretaria personal de un alto ejecutivo del First Manhattan Bank. Con ambos salarios, vivían para afrontar los gastos de la casa de doble planta, jardín trasero y piscina cubierta privada situada en una urbanización de nivel alto de la capital.

La vida de Donovan se repetía día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año.

Hasta que aconteció un cambio importante en la gerencia del edificio Sarronds.

El señor Macdermott se jubilaba, y por ende su cargo fue ocupado por un tal Richard Messler. Este era un joven dirigente de treinta años. Al poco quedó demostrado su egolatría y su tiranía. Maltrataba verbalmente a todos los empleados, especialmente a los ayudantes de Donovan. Por cualquier contratiempo en la estructura del edificio, Richard Messler se encolerizaba, dando la orden a los negados de mantenimiento en subsanar de manera inmediata las deficiencias habidas bajo la amenaza de no cobrar el salario de la semana en curso. Los hombres de Donovan se quejaban con regularidad a su jefe por el maltrato verbal y psicológico que les daba Messler, así que un día aquel decidió salir en defensa de sus subordinados.

La reunión que tuvo en el despacho de Messler fue tensa y muy desagradable. Duró más de una hora. Al final ambos se cruzaron insultos y amenazas.

El palo se quebraría por el extremo más débil.

A los diez días, a Donovan le fue notificado el despido.

Tenía casi los 56 años. Una edad malísima en los tiempos actuales para encontrar trabajo, y que encima este tuviera unos emolumentos parejos a los que cobraba en el edificio Sarronds.

Durante un tiempo se lo estuvo ocultando todo a su mujer. Esperaba encontrar un nuevo empleo en pocos días.

Pero cuando ya no pudo argumentar más excusas a la falta del ingreso del segundo cheque semanal, Elsa se sintió engañada. Decidió que lo mejor era dar por cumplido con el matrimonio que les había unido durante casi veinte años. Le dio un mes para buscarse un sitio donde poder alojarse. Estaba claro que ya podía despedirse de la casa. Estaba a nombre de ambos, y en el peor de los casos, Elsa la pondría en venta si en la resolución de la demanda del divorcio no se le concedía a ella, cosa que no sucedió. Una vez que ella se quedó con la propiedad de la casa, Donovan se las tuvo que componer viviendo de alquiler en pisos de mala muerte.

Su vida estaba al borde de finalizar antes del plazo de tiempo marcado por su destino en el libro de la vida y la muerte. Empezó a beber. Recuperó su hábito de fumador. Los meses se sucedían, y no había manera que pudiera encontrar un nuevo puesto de trabajo. Sus manos temblaban cuando no bebía. Se asomaba al marco de la ventana del quinto piso donde últimamente residía, anhelando reunir el valor necesario de encaramarse lo suficiente sobre el alféizar para arrojarse de cabeza contra la acera.

Morir. Sí. Lo deseaba.

Se había convertido de la noche a la mañana de un acomodado ciudadano americano de nivel medio alto, a un paria cercano a tener que recurrir al ejército de salvación por un plato de sopa y una cama caliente por una noche.

Afrontando su pesar con la desilusión de una persona hundida en el fondo de un lago de aguas turbias y frías, deseando que las piernas se le quedaran enredadas en las algas y de este modo sucumbir ahogado, recibió la enésima visita del padre Sierra. Era de los pocos amigos que le quedaban y que de vez en cuando intentaban hacerle ver la necesidad de continuar luchando por la vida.

– Cuando Dios quiera, llegará tu redención, Donovan.

“ Hasta entonces, no la anticipes. A nuestro Señor no le agrada que no se le valore uno de sus milagros, la creación de la vida desde la nada – solía decirle con la debida frecuencia cuando le veía medio bebido y con ansias de rendirse.

En su última visita, cuando Donovan, en estado sobrio para variar, esperaba sus reproches, el párroco le sorprendió con una buena nueva. Tenía una oferta de trabajo para él.

– Se está quedando conmigo, padre. No valgo ya ni para barrer los suelos – le dijo, ofuscado por la noticia.

– Bueno, Donovan. Con lo que fuiste, algo te quedará en la recámara. Tampoco es que el trabajo ofrezca mucho misterio. Sería atender una estación de servicio rural situado a cincuenta millas, en una carretera comarcal. El sueldo es bajo. Pero tendrás a tu favor que vivirías ahí. Al lado de la oficina hay un dormitorio y una cocina. No tendrías que pagar alquiler, y con lo poco que ingresaras, podrías sufragar los gastos de una cura de desintoxicación. Nunca hallarás una solución a tus pesares en la bebida.

Donovan sonrió con ganas. Llevaba sin hacerlo en meses. Aquél cura era un diablo.

– Padre, me parece que los dos nos veremos entre las llamas del infierno.

– Predico la palabra de Dios, Donovan. Pero si vuelves a propasarte en tu vocabulario, no respondo del puño de mi mano derecha.

Esta vez ambos rieron con verdaderas ganas.

Era una salida o una simple pausa antes de abordar el borde del precipicio para Donovan.

2.

Richard Messler estaba que se lo llevaban los demonios. Acababa de pasar el domingo llevándose los padres a las Cataratas del Niágara con el anhelo de verlos precipitarse por la borda de la embarcación, o a lo sumo pillasen una buena pulmonía, habida cuenta la suma de cantidad que cobraría por parte del seguro de vida de ambos, cuando su superior le puso al corriente de la auditoría de fin de año. Las cuentas no cuadraban. Varios de los arrendatarios no pagaban las cantidades estipuladas en los respectivos contratos, o simplemente alguien estaba lucrándose a costa de los ingresos, falsificando la contabilidad y las partidas dedicadas al gasto de representación. Lo que le hizo alterarse en sumo fue que la palabra desfalco apuntaba directamente a su cabeza, y si en la nueva auditoria general que iba a realizarse en la semana entrante se demostraba tal acusación, aparte del despido, le esperaban los tribunales.

Atribulado por las difíciles horas que le llegaban en perspectiva, se hallaba de regreso a Búfalo al volante de su Lexus gris metalizado, cuando el indicador acústico del nivel de la gasolina le hizo saber que o paraba a repostar en las siguientes veinte millas, o finalmente iba a quedarse tirado en medio de la carretera.

– Todo me tiene que ir mal. A mí y a este puto país. No me extraña que la pifiemos en cuanto asomamos el morro al otro lado del charco- farfulló con el rostro ceñudo.

Afortunadamente su GPS le indicó la cercanía de una gasolinera.

Distaba unas cinco millas.

Aumentó la velocidad, presto para llenar el depósito en un santiamén.

– Joder. Por aquí se ve que la clientela sólo pasa cuando llueven grillos del cielo – resopló Richard Messler al ver el aspecto abandonado de la estación de servicio.

Por un instante hasta temió que estuviera cerrada, pero al poco de estacionar al lado del único surtidor, sonó una especie de campanilla y pudo verse la silueta de un hombre moviéndose al otro lado del cristal de la ventana correspondiente a la oficina.

– Venga. Muévete, condenado patán. Seguro que eres de los que tiene parte de los dientes desparejados en tamaño – se mofó.

Se puso a escuchar música de baile a buen volumen mientras esperaba la llegada del empleado.

Al poco el empleado se asomó al exterior. Richard Messler lo miró de soslayo. Un tío viejo, sin afeitar, vestido con un sucio mono de trabajo azul marino, botas de cazador, camisa de franela a cuadros azules y negros y una vieja visera de los Boston Red Sox cubriéndole el entrecejo.

Richard miró la hora en su Rolex de oro.

– Diantres. A ver si te mueves, viejo tiñoso.

Se le colmó la paciencia. Bajó la ventanilla y asomando ligeramente la cabeza, se puso a apremiarle en voz alta:

– Oiga. Muévase, quiere. Es para hoy. Una vez me atienda, podrá retornar al asilo.

El empleado avanzó un par de metros. Se le quedó mirando fijamente mientras Richard cambiaba de música en su reproductor de mp4. Al alzar la mirada hacia la gasolinera, pudo observar como el empleado se daba la vuelta y volvía a entrar en las oficinas. Se ve que se debía de haber olvidado de traer los cambios consigo o algo similar.

Este contratiempo irritó a Richard sobremanera.

– Será posible. Qué pedazo de inútil. Esto es lo que no aguanto de la sociedad americana actual. Gente así tendría que estar desempleada y sin prestaciones durante toda su puta vida. No son más que parásitos.

Necesitaba algo que le tranquilizase los nervios. Rebuscó en la guantera hasta dar con su frasco de valeriana en forma de píldoras.

Cuando se reincorporó contra el respaldo del asiento, se llevó un sobresalto al ver al empleado situado al lado de la ventanilla.

– Joder. La madre que te parió. Sólo me faltaba que este espantajo me diera este puto susto.

El hombre toqueteó el cristal con los nudillos, solicitándole con ese gesto que se lo bajara.

– ¿Qué querrá este muerto de hambre?

Richard suspiró hondamente. Hizo descender la ventanilla para escuchar lo que aquel inepto tuviera que preguntarle.

– Cabrón – le espetó el empleado de la estación de servicio.

Enarbolaba una llave inglesa Stillson. Richard quiso cubrirse el rostro con el brazo izquierdo.

El impacto contra el mismo le produjo la fractura del radio.

– ¡Dios! – gritó Richard soportando un dolor inadmisible.

Dejó instintivamente reposar su brazo sobre el regazo.

Fue entonces cuando vio el giro de la llave inglesa por segunda vez en la misma dirección. En esta ocasión acertó de pleno en su rostro.

– Miserable… cabrón… – gimoteó Richard.

Su ojo izquierdo estaba casi colgando. Quiso quitarse el cinturón de seguridad que le mantenía a merced del ataque de aquel bastardo.

Recibió de lleno otro segundo impacto que le hizo perder la conciencia, con el rostro hinchado y destrozado inclinado sobre el hombro derecho.

El empleado dejó caer la herramienta sobre el suelo. Echó un vistazo al salpicadero, fijándose en el nivel de la gasolina. Se aproximó a la parte posterior del Lexus. Desenroscó la tapa y acercando la manguera del surtidor lo estuvo llenando hasta casi dejarlo completo. Colocó la manguera en su sitio. Luego extrajo un trapo de tela del bolsillo de su mono de trabajo. Lo fue plegando, y lo introdujo en el depósito de la gasolina. Acto seguido cogió su encendedor, aplicándole la llama al borde del trapo que sobresalía.

Se fue apartando, hasta resguardarse dentro de la seguridad de su oficina.

A través de los cristales pudo observar cómo el Lexus estallaba en llamas, llevándose entre ellas la vida de Richard Messler.

El mal nacido que destrozó su modo de vida con Elsa al despedirle meses atrás como jefe de mantenimiento del edificio Sarronds.

Buscó la botella de Chivas Regal en el cajón de su escritorio. Llenó un vaso con generosidad y se lo bebió de un sólo trago.

Después se puso a fumar un cigarrillo.

Reclinado contra el respaldo de su silla, contemplaba satisfecho el amasijo de chatarra carbonizada en que se iba convirtiendo el coche de lujo con su dueño en su interior.

Fue entonces cuando tuvo que convenir en que el padre Sierra estuvo del todo acertado en decirle meses atrás que su redención aún estaría por llegarle.

Una historia irracional

Este relato es una apuesta que tuve con un compañero del trabajo. Conocía mi afición de escritor aficionado de terror, y me convino a escribirle un relato corto en mi descanso. Evidentemente, compaginándolo con mi merecido bocadillo de chorizo. Si conseguía escribir el relato, me invitaba a un café con un bollo suizo. No se creía que entre mordisco y mordisco, iba a conseguir hilvanar una historia que consiguiera petrificarle de horror. Y vaya si gané la apuesta. No es que mi colega llegara al paroxismo del miedo más profundo vivido por los dos agentes del relato, pero poco le faltó, sobre todo cuando tuvo que pagar la cuenta en la cafetería del híper, ja ja. Se podría decir que su cara era todo un poema.

El agente Simms estaba degustando su donut glaseado con sumo deleite acompañado de su café con leche servido en el vaso de plástico de una máquina expendedora de bebidas cuando todo su contenido quedó vertido sobre sus rodillas al sobresaltarle un movimiento brusco de su compañero situado al volante del coche patrulla.

El agente Simms estaba degustando su donut glaseado con sumo deleite acompañado de su café con leche servido en el vaso de plástico de una máquina expendedora de bebidas cuando todo su contenido quedó vertido sobre sus rodillas al sobresaltarle un movimiento brusco de su compañero situado al volante del coche patrulla.

– Demonios, Red. Me has puesto perdido- se quejó enfadado.

– He visto algo.

– Cómo.

– Una silueta corriendo pegada a las fachadas de los edificios de la calle. Creo que se ha metido en el callejón sin salida.

– Pues vamos a echar un vistazo.

Simms y Red se internaron en el callejón tomando todas las precauciones del mundo. Armados y con la linterna de Simms iluminando lo que pudiera avecinarse a escasos metros delante de ellos. En la callejuela abundaba la basura y todo tipo de mobiliario viejo abandonado por sus antiguos propietarios. Continuaron avanzando hasta que dieron al fondo con una persona. Simms enfocó la figura con el haz de su linterna, sacándola del anonimato de las sombras. Era un joven desaliñado y con una larga melena que le llegaba hasta los hombros. Vestía unos vaqueros desgastados y rotos por las rodillas, con el torso desnudo. Lo que les llamó poderosamente la atención fue algo que sostenía en la mano derecha. Llevaba una cabeza de varón sujetada por los cabellos.

– ¡Dios Santo! ¿Qué has hecho, cabrón? – farfulló Simms, exaltado.

– Quédese quieto y no realice ningún movimiento extraño – Red echó mano de las esposas.

El chico los miraba con la vista perdida en el vacío.

– Tienes derecho a guardar silencio. Se te procurará un abogado de oficio, si así lo deseas.

“Ahora deposita…, lo que llevas en la mano, en el suelo- Red tragaba saliva.

La cabeza estaba chorreando aún sangre. Parecía que acabara de realizarse la decapitación hacía escasos minutos.

– Alza tus brazos, chico. Te doy cinco segundos para hacerlo. Hazlo, o si no disparo – le urgió Simms con el ceño fruncido.

Entonces sucedió algo inenarrable.

Los ojos de la cabeza se removieron en sus cuencas y se quedaron mirando con fijeza a los dos policías.

Estos se quedaron sin habla.

– A qué esperas, hijo mío – emergió una voz cavernosa de los labios de la cabeza.

El joven recuperó sus cinco sentidos. Su rostro se tornó brutal. Su otra mano realizó un movimiento brusco. Entre los dedos llevaba guardado un pequeño frasco que contenía un líquido transparente. Lo arrojó sobre los rostros de los agentes de policía. Estos no tardaron en aullar de dolor, dejando caer sus armas y la linterna sobre el suelo. El contenido que los salpicó era una especie de ácido. Con las manos llevadas a las caras, la piel de la tez se les iba cayendo a tiras, quedando los músculos faciales a la vista.

El portador de la cabeza humana recogió una de las pistolas y dio por concluido sus penalidades.

Instantes después abandonaba la escena llevándose consigo a

(su padre)

la cabeza que tanto respeto le infundaba.

Cansado de la vida

Bueno, este relato lo sitúo en cabecera por lo cansado que me he quedado en estas fechas navideñas. Si quieren saber lo que es estrés laboral, no hay nada como trabajar cara al público en un centro comercial. Un cliente que te pregunta por el pasillo de los garbanzos. Otro que ha visto a un tío raro en el parking subterráneo. Una damisela que se extraña que le tienes que embolsar al vacío su colonia de Cacharel, porque se vende también dentro del híper. Dos jovenzuelos que salen con dos MP4 sin enseñar el ticket de compra. En fin. Que decididamente, el título de este escrito hace honor a mi estado físico y mental. Que lo disfruten mientras me zampo una porción de roscón de Reyes para reponerme. Si gustan.

Estaba cansado de la vida.

Estaba cansado de la vida.

Su mente le daba vueltas a lo innecesario de tanta rutina. Sus manos callosas estaban curtidas de tantos años de ejercer siempre lo mismo.

– Venga, Phil. ¿A qué esperas? – le llegó la voz de Dumond desde lo alto.

Oteó el oscuro horizonte. Hilachos de nubes tenues ocultaban el haz lechoso de la luna en cuarto creciente. El viento agitaba las hojas de las ramas de los olmos.

A medio metro de él se perfilaba la silueta encogida y tensa de su compañero.

Apartó su mirada y se concentró en la tierra apisonada. Sujetó con fuerza el mango de la pala.

– ¡Date prisa! Cava, por Dios. El guarda puede dar la ronda en cualquier momento – le urgió Dumond.

Dio unas cuantas paladas, echando la tierra sobre su espalda, profundizando en la tumba.

Profanadores de tumbas.

Esa era su profesión.

Aún en pleno año 2009.

Cuando cada vez la gente era por lo general incinerada o depositada en los nichos. Su futuro como saqueadores estaba cada vez más negro. Llevaba ejerciendo esa labor los últimos quince años. Fruto del desempleo. De la necesidad de superar el día a día de gastos y facturas en la dura época de la crisis actual. Afortunadamente estaba solo, sin mujer ni hijos, pero aún así, a sus 54 años estaba cerca de seguir los pasos de un vagabundo con su botella de vino barato.

Dumond le enfocó con el haz de la linterna.

– Ya oigo la madera. No sigas sacando tierra y vete abriendo la tapa – le ordenó.

Su compañero de fechorías era diez años más joven. Trabajaba de taquillero en el canódromo de Bristol, pero el salario era ínfimo. Precisaba de un pequeño sobresueldo. Como casi todos.

Separó con las manos el resto de tierra que cubría la madera del ataúd. Dumond le tendió el mazo y el punzón para separar la tapa. Lo hizo con la costumbre de siempre. Los clavos cedieron con facilidad hasta quedar la parte superior libre de ser separada.

– Perfecto, Phil. Siempre he dicho que vales para lo que sirves- comentó Dumond con sorna.

No le prestó la menor atención. Alzó la tapa…

Como siempre, dentro del ataúd se reencontraba consigo mismo.

Su figura postrada y adormecida para toda la eternidad.

– Venga, Phil. Róbate a ti mismo.

“Quítate la cadena de oro y el reloj de cuarzo – se rió Dumond.

Se volvió cara a él.

La silueta ya no pertenecía a su colega.

De nuevo lo mismo.

No había forma de abandonar ese círculo vicioso.

Desde que muriese semanas atrás, su espíritu no había abandonado del todo su cuerpo.

Había hecho cosas tan repudiables, que le quedaba mucho tiempo de penitencia.

Colocó la tapa sobre el féretro.

Cerró los ojos…

Al abrirlos de nuevo estaba ubicado al pie de la misma tumba de siempre.

En la lápida figuraba su nombre completo, con su fecha de nacimiento y defunción.

La presencia de su amigo quedaba a su espalda. La notaba.

– Toma la pala. Toca empezar a cavar, Phil.

Se volvió para cogerla por enésima vez.

Estaba cansado de la vida.

La misma rutina…

Agua contaminada

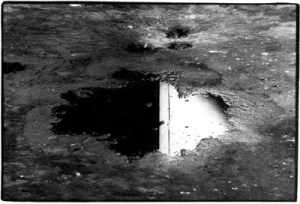

En estos inicios de año nuevo, tengo pensado intercalar entre mis relatos de nuevo cuño, alguno de los que tengo semiolvidados ya en el fondo de Escritos de pesadilla. En este caso, se trata de un mini relato de ciencia ficción que da que pensar sobre los efectos de la radiación. Como dice el refrán, de este agua no beberé, será mejor llevarlo a cabo en el caso de estas charcas de agua estancada, y no me vale la excusa de los que se pierden en los desiertos y se mueren de sed.

Era un simple charco oscuro arraigado en el asfalto del parking. Su diámetro sería de metro y medio. Agua estancada producto de infinitas gotas de lluvia caídas en los últimos días. Pasaban las horas y el charco continuaba existiendo. El cielo gris quedaba reflejado en su superficie pulida y brillante, reflejando las nubes tormentosas. De noche, la palidez de la luna reflejaba su silueta en el espejo acuoso. De día algún que otro mosquito se acercaba a su superficie. Alargaba su trompa y se ponía a beber. Y a su vez el charco bebía del mosquito. Y el insecto desaparecía para siempre. Volvía a pasar la tarde y al anochecer una nueva tromba de agua se encargaba de amamantar el contenido del charco, haciéndolo aumentar en tamaño hasta el alcance de los dos metros de diámetro. Al día siguiente un pajarillo curioso se acercó para paliar su sed. Brincando sobre sus dos patitas frágiles, se arrimó al borde de la charca y se dispuso a beber de la misma. La intención con respecto al pajarillo por parte del charco fue recíproca y del pajarillo no se supo más.

Era un simple charco oscuro arraigado en el asfalto del parking. Su diámetro sería de metro y medio. Agua estancada producto de infinitas gotas de lluvia caídas en los últimos días. Pasaban las horas y el charco continuaba existiendo. El cielo gris quedaba reflejado en su superficie pulida y brillante, reflejando las nubes tormentosas. De noche, la palidez de la luna reflejaba su silueta en el espejo acuoso. De día algún que otro mosquito se acercaba a su superficie. Alargaba su trompa y se ponía a beber. Y a su vez el charco bebía del mosquito. Y el insecto desaparecía para siempre. Volvía a pasar la tarde y al anochecer una nueva tromba de agua se encargaba de amamantar el contenido del charco, haciéndolo aumentar en tamaño hasta el alcance de los dos metros de diámetro. Al día siguiente un pajarillo curioso se acercó para paliar su sed. Brincando sobre sus dos patitas frágiles, se arrimó al borde de la charca y se dispuso a beber de la misma. La intención con respecto al pajarillo por parte del charco fue recíproca y del pajarillo no se supo más.

El resto del día se tornó lluvioso y el charco se agrandó veinte centímetros más. Pasada la medianoche el ulular del viento creaba ondulaciones sobre la superficie del charco. Y al poco un perro vagabundo se aproximó a su lado. Olfateó su contenido, dudando antes de extender su lengua sedienta para beber a lametazos un poco de agua. El charco contempló a su nuevo visitante con variopintos reflejos derivados de una lejana farola que aún funcionaba en el parking. Un triste gañido se propagó por el aire, seguido de un chapoteo. Diez segundos de tenaz lucha, y el charco se apoderó del cuerpo del animal. Surgió un borboteo en toda su superficie conforme el can desaparecía para siempre disuelto entre el conjunto de millones de gotas de lluvia contaminada allí reunidas en un sólo cuerpo líquido. Ahora la charca medía tres metros de diámetro. Y cada vez que llovía, era medio centímetro más profunda. Al día siguiente…

Era una especie de manguera de titanio, resistente al grado de corrosión de la charca infectada. Uno de los limpiadores puso en marcha el compresor. Otro se acercó al charco y depositó la boca de la manguera hacia el centro del mismo. Poco a poco fue succionando el líquido elemento hasta resecar la charca por completo. Tras terminar, se volvió a su compañero y le hizo la señal de que apagara el motor de la máquina de succión. Recogió la manguera y se acercó al vehículo, un camión cisterna de tamaño medio, con la carrocería comida por la radiación existente en la zona. Ambos limpiadores vestían un traje de protección, con botas, guantes y un llamativo casco. A pesar de las medidas de seguridad, los dos hombres estaban ya seriamente afectados por la radiación. Su respiración era cavernosa y sus andares muy cansinos. Se subieron a la cabina del camión y lo pusieron en marcha, abandonando el parking. Aquel había sido el último charco existente en las inmediaciones de lo que en sus mejores tiempos había sido un concurrido centro comercial, y aún les quedaban incontables más en los suburbios de Pripiat, en la zona de exclusión de Chernobil. Una región para no vivir. Donde la radiación cambiaba los roles de la naturaleza, creando un lienzo de locura sin par.

Mensajero de la muerte

Hoy les invito a subirse en uno de los vagones de mi tren del horror. En este caso, nuestra ruta nos encamina por distintas paradas. En cada una de ellas, ha de bajarse nuestro protagonista anónimo para llevar a cabo su misión. Es retorcida. Enloquecedora. Ingrata. Pero ha de cumplir con lo que le ha marcado y deparado el destino. Él nunca pidió atesorar un don tan especial como el que dispone. Ni creo que ninguno de ustedes, mis queridos lectores, ambicionen semejante posibilidad de poder tenerlo. Al menos eso espero…

I

Era un día desapacible, lluvioso y bastante frío. Mes de enero del nuevo año en curso.

Tim Blueberry estaba al lado del semáforo de peatones, esperando a que el del lado contrario de la calle se pusiera verde para así poder cruzar el paso de cebra. Había escaso tráfico a eso de las siete de la mañana, aunque al ser un barrio de los suburbios de la urbe no era de las zonas más transitadas a lo largo del día. Tim tenía desplegado el paraguas. Era un modelo plegable de bolsillo, de los que suelen regalarse en los supermercados de vez en cuando con la publicidad de la marca en la lona impermeabilizante de la misma. Faltaban quince segundos escasos para el cambio de luz, cuando un extraño se situó a su lado. Era bastante alto, delgado y vestía un largo impermeable azul marino que le llegaba hasta las pantorrillas. Sobre la cabeza un sombrero a juego para la lluvia. Sus facciones eran chupadas. Extrañamente, llevaba puestas unas gafas de sol estilo a las que utilizara en vida John Lennon, de lentes pequeñas y circulares.

La luz se puso verde.

Era hora de cruzar la calle.

– Tim – le dijo al oído el hombre espigado, encogiéndose lo necesario para que le oyese.

Tim se quedó rígido.

El segundero debajo de la luz indicaba quince segundos restantes para recorrer el tramo que había de una acera a la otra.

Pero Tim ni se movió.

Volvió la cabeza, observando que el hombre se había estirado de nuevo.

– ¿Nos conocemos de algo? – preguntó intrigado.

El hombre estaba quieto. Parecía ni estar respirando.

– No – le contestó con voz monocorde.

Sin emoción.

– Entonces… – quiso continuar Tim, algo incómodo porque alguien que le era desconocido supiera su nombre de pila.

– Tim, vengo a decirte que tu mujer y tu hija están ya muertas.

En cuanto terminó de decir la frase, el extraño se marchó de su lado.

Tim tardó en reaccionar.

Hasta…

– ¿Qué dice? ¿Cómo puede decirme eso? Imposible. No. NO. Si acabo de dejar de verlas hace media hora. Desayunando…

Empezó a seguir al hombre del impermeable. Este se iba distanciando a largas zancadas. Andaba deprisa. Tim redobló sus intentos por alcanzarle, cuando la melodía de Dean Martin cantando la canción “Sway” procedió desde un bolsillo de su abrigo. Era el tono de llamada de su teléfono móvil. Se tuvo que detener en su caminata para atenderlo. En la pantalla vio el nombre de Kathy Moore. Era la vecina del piso de al lado.

Descolgó, aturdido por esa llamada.

– Dime, Kathy. Iba camino al trabajo.

– Timothy.

– Si.

– No sé cómo decírtelo.

– ¿El qué?

– Mary… Su depresión. Está aquí la policía. Por favor, ven rápido. Ha matado a Anita y luego se ha suicidado.

II

Patrick Lens estaba al borde de un ataque de nervios. El negocio particular que mantenía con su amigo y socio Robert Dumars estaba cerca de la suspensión de pagos. Se dedicaban a la producción de videojuegos de acción para ordenadores personales. En un principio, los primeros juegos tuvieron una gran aceptación. Llevados por el optimismo, contrataron a más programadores y resto de personal para la creación de los siguientes productos. En este caso, los números empezaron a no ser tan rentables. Tras tres sonoros fracasos de ventas, estaban ya a punto de cerrar la empresa. La última esperanza era el videojuego que estaban creando en ese momento. Pero necesitaban la inyección económica de un nuevo socio. Si no lo conseguían, todo se iría al garete. Robert había hipotecado su patrimonio personal, mientras Patrick había pedido un préstamo a un usurero, desesperado por intentar mantener el equipo de producción operativo unas semanas más.

Esas semanas ya estaban pasadas.

Su futuro ya era negro como el betún.

Estaba frente al escritorio de su despacho, esperando la llegada de su socio, cuando Virginia le anunció la llegada de una visita.

– ¿De quién se trata? No tenía a nadie citado en la agenda para esta hora – le contestó por el interfono.

La realidad es que llevaba sin tener una cita concertada en su agenda en el último mes y medio.

– No quiere darme su identidad. Simplemente dice que tiene que hablar contigo.

Patrick no estaba por recibir visitas inesperadas. Se terminó de morder una uña antes de dar el visto bueno.

– Déjale pasar. Puede que sea un mecenas de última hora que nos rescate de la hecatombe – dijo con risa nerviosa.

Cinco segundos después la puerta de su despacho fue abierta.

Patrick ni se movió de la silla. Estaba conforme con su ruina. ¿Qué le quedaba? ¿El suicidio?

El hombre era alto y delgado. Vestía un traje oscuro y llevaba unas ridículas gafas de sol de lentes redondas sobre el puente de la nariz.

– Dígame caballero. No se a qué viene, pero en fin, ya que está aquí, o bien me cuenta un chiste o me cita una esquela de la sección de necrológicas del diario. Lo mismo da, dada nuestra situación empresarial – se burló Patrick. Se colocó los pies encima de la mesa, y sin reparos le ofreció al visitante una mueca de desdén en los labios.

El hombre se mantuvo erguido, sin moverse un ápice de su sitio.

Tenía los dedos de las manos entrelazados sobre el vientre.

– Patrick. Tengo que comunicarle que sus padres están muertos.

Patrick se quedó de piedra. Se le borró la sonrisa falsa del rostro.

Bajó los pies.

Estaba al borde de la indignación.

– Maldito hijo de puta. A burlarse de su propia familia. Mis padres están perfectamente.

– Vengo también a decirle que Robert Dumars está muerto.

– ¿Qué es esto? Espera. Alguno de los empleados me está gastando una broma. Dada nuestra situación, querrá vengarse de esta manera. Pues me parece una auténtica memez. A reírse de sus muertos. Le despediré anticipadamente, ja.

Se incorporó de pie. Estaba exaltado. Estaba a punto de ir a por el hombre alto. Tenía ganas de echarlo a patadas. Finalmente apretó el interfono.

– ¿Sí, Patrick? – contestó Virginia.

– Hazme el favor de llevarte a este señor de aquí antes de que le de un buen puñetazo y le reviente sus estúpidas gafas.

El hombre de las lentes oscuras se mantuvo impertérrito, fijo en su lugar.

– La mujer de Robert Dumars también está muerta – concluyó.

Fue entonces cuando se dio la media vuelta, y antes de que acudiera la ayudante, abandonó el despacho.

– Maldito chiflado – masculló Patrick.

Virginia asomó medio cuerpo por el quicio de la puerta, preocupada.

– ¿Sucede algo malo, Pat?

Este se dejó caer en su silla.

La miró, desquiciado.

Todo estaba perdido. Su negocio, su vida.

– Será un puñetero jugador. Conoce nuestros nombres. Los ha debido sacar de Internet o de los créditos finales de los juegos.

Media hora más tarde vino lo peor.

Recibió la visita de un inspector de policía.

Su socio Robert Dumars había acudido armado al domicilio de Patrick, y al no encontrarle ahí, optó por acabar con la vida de sus padres. Acto seguido fue a su propia casa, asesinó a su mujer y terminó quitándose la vida de un tiro en la boca.

Definitivamente, todo estaba acabado.

A los pocos días, Patrick se quitó la vida arrojándose a la vía del tren.

III

El párroco estaba a punto de dirigirse al confesionario. Eran las once menos cinco de la mañana. La hora de atender los gestos de arrepentimiento de los feligreses más creyentes de la iglesia de Santa Eugenia.

En las décadas más recientes, el curso del tiempo estaba llevándose a la mayoría de los parroquianos. Eran todos mayores, y la juventud no se sentía atraída por ir a la iglesia. Así que no le era extraño encontrarse poca gente rezando de rodillas en los bancos, esperando el turno para ir a confesarse los pecados livianos que agobiaban sus conciencias.

Justo cuando iba camino del confesionario, vio a un hombre de edad indefinida. Estaba de pie, como si estuviera aguardando su llegada. Vestía un traje de luto, con unas diminutas gafas de sol que ocultaban su mirada. El padre Stephen pensaba que no tendría más de cincuenta años. Al pasar a su lado, lo saludó con una inclinación de cabeza y una media sonrisa.

Entonces…

– Padre Stéfano.

El párroco se quedó quieto. Nadie le llamaba por su nombre en italiano.

– Dígame.

– Tengo que decirle algo.

– Ahora mismo empieza el horario de confesión. En cuanto llegue su turno, puede decirme todo cuanto le aflige, hijo mío.

Quiso continuar andando hacia el confesionario, pero aquel hombre espigado y delgado alargó su brazo derecho y posó la mano sobre su hombro izquierdo, impidiéndole marchar.

– Hijo mío, tengo que iniciar el oficio de la confesión a mis feligreses.

El rostro del hombre permanecía inmutable.

Simplemente sus labios quedaron separados por unos segundos ínfimos para decir:

– Padre. Hoy usted muere.

Aflojó la presión de los dedos sobre el hombro del sacerdote.

El tiempo que este se quedó pensativo fue el necesario para que aquella persona abandonara la iglesia por una de las entradas laterales.

El padre Stephen se quedó bastante azorado. Tenía sesenta años. Su salud era buena.

Evidentemente, aquel hombre debía de estar trastornado para haberle dicho eso.

Reanudó su marcha hacia el confesionario.

El resto del día todo transcurrió con absoluta normalidad. Se confesaron siete feligreses. Ofició dos misas y por la tarde el rosario.

Fue justo al cierre del templo, las siete de la tarde, cuando vio una figura que le llamó la atención. Era un chico joven. Estaba sentado medio encogido en uno de los últimos bancos. Conforme se acercaba a él, vio que tenía muy mal aspecto. Ropa descuidada y sucia. Tendría como mucho veinte años. Los ojos vidriosos y el rostro enjuto y enfermizo. El joven le miraba con desconfianza conforme se le aproximaba al banco en el cual estaba sentado.

Al verlo de cerca, el padre Stephen supo que era un drogadicto.

– Hijo mío. Es hora de que salgas. Voy a cerrar las puertas del templo – se dirigió a él con voz suave y cariñosa.

El joven lo miró fijamente. De repente se alzó y exhibió una jeringuilla usada.

– Déme todo el dinero que le hayan dado hoy – le amenazó, usando la jeringuilla como si fuera un arma blanca.

– No puedo, hijo mío. Lo poco que se me entrega, son donativos para la Iglesia. Tienes que entenderlo – suplicó el padre Stephen.

Pero el joven dominado por la falta de dosis en su salud enfermiza perdió todo control sobre sí mismo.

Se echó encima del cuerpo del sacerdote. Empuñó la jeringuilla contra su cuello, quebrándose la aguja bajo la piel. El padre Stephen cayó al suelo de espaldas. El joven lo acompañó en su caída a causa del impulso. Rota la jeringuilla, extrajo un punzón del bolsillo de los pantalones. Desenfrenado, en el suelo le hincó varias veces la punta de la herramienta en el rostro. Alcanzó sus ojos, sus oídos, su garganta…

– No, hijo mío… Qué me haces…- imploró el padre Stéfano.

Poco a poco fue perdiendo fuerzas.

Su vista se nubló por las incisiones. El dolor lo acompañó. La sangre le fue llenado su propia garganta, atragantándole, sin que pudiera decir más.

El joven agresor persistió en su violencia, enloquecido, sin saber que el sacerdote acababa ya de morir, y por tanto, ya no era necesario continuar cebándose en su cadáver.

Cuando se hubo calmado, y sin haber rebuscado dinero alguno, abandonó la iglesia por una de las salidas laterales.

IV

Era una habitación miserable de una pensión de mala muerte. Disponía de lo mínimamente necesario para que un ser humano pudiera vivir ahí.

Una llave giró en la cerradura. El huésped tuvo que insistir tres veces hasta que por fin pudo tener acceso a su hogar.

Cerró la puerta con suavidad y colocó el pestillo del cerrojo.

Seguidamente se dirigió hacia su lecho.

Se tumbó sin quitarse la ropa que llevaba puesta, un traje oscuro.

No había encendido ninguna luz.

No le hacía falta.

Sus dedos sujetaron las gafas diminutas de lentes oscuras. Se las apartó de los ojos y las depositó encima de la mesita de noche.

Tenía los párpados pesados.

Estaba debilitado por el esfuerzo derrochado a lo largo del día.

Se llevó los puños a los ojos y se los restregó con fuerza.

Al fin pudo dejar traslucir sus emociones.

Empezó a llorar con fuerza.

Como un niño pequeño.

Él, que era alto.

Metro ochenta medía.

Él, que llevaba tantos años echados a la espalda.

Acababa de cumplir los 47.

Nunca se acostumbraría a su dolor.

Continuó frotándose los ojos.

En la oscuridad, surgieron destellos.

Como luces parpadeantes de un árbol de navidad.

Quiso apretar los dientes para no gimotear más.

Pero le fue imposible.

Y así estuvo llorando en soledad, maldiciendo una vez más su don como mensajero de la muerte de los demás.